網膜剥離の初期症状と対処法|眼科医が解説する早期発見のポイント

網膜剥離とは?眼科医が解説する基本知識と初期症状

網膜剥離は、眼球の奥にある「網膜」という薄い膜が剥がれてしまう病気です。網膜はカメラでいえばフィルムの役割を果たし、外から入ってきた光を感知して脳に情報を伝える重要な組織です。

この網膜が剥がれると、視力低下や視野欠損などの症状が現れます。進行が早いと視力に深刻なダメージを与え、放置すれば失明のリスクもある危険な疾患なのです。

しかし、早期に発見して適切な治療を受ければ、視力を保つことができる可能性が高まります。網膜剥離の初期症状を知り、早めに対処することが何よりも大切です。

網膜剥離の種類

網膜剥離は大きく分けて2種類あります。網膜に穴や裂け目ができることで起こる「裂孔原性網膜剥離」と、穴を伴わない「非裂孔原性網膜剥離」です。

裂孔原性網膜剥離

全体の80~90%を占め、加齢や強度近視、外傷などが原因で発生します。特に強度近視の方は、眼球が前後に長く伸びることで網膜が薄くなり、裂孔ができやすくなるのです。

非裂孔原性網膜剥離

ぶどう膜炎や糖尿病網膜症などの眼疾患が原因で起こります。これはさらに「滲出性網膜剥離」と「牽引性網膜剥離」に分けられます。

網膜剥離の初期症状と前兆〜飛蚊症と光視症

網膜剥離の初期症状として最も特徴的なのが「飛蚊症」と「光視症」です。この2つの症状が同時に現れたら、網膜剥離の可能性を疑う必要があります。

飛蚊症

視界に黒い点や線、くもの巣のような模様が浮かんで見える症状です。蚊が飛んでいるように見えることから、この名前がつけられました。多くの方が一度は経験したことがあるかもしれませんが、突然増えたり、消えなかったりする場合は注意が必要です。

光視症

実際には光源がないのに、視界に光が走ったように見える現象です。これは網膜が硝子体に引っ張られる際の刺激を、脳が誤って光として認識することで起こります。特に暗い場所で視線を動かした時に感じやすい症状です。

注意すべき視覚の変化

網膜剥離が進行すると、次のような症状が現れることがあります。

- 視野の一部が欠ける:網膜が剥がれた部分に対応する視野が見えなくなります

- カーテンやベールがかかったように見える:視界の一部が暗く、または霧がかかったように感じます

- 物が歪んで見える:直線が波打って見えるなど、視界の歪みが生じます

- 急激な視力低下:特に網膜の中心部(黄斑部)が剥がれると、急に視力が落ちます

これらの症状は痛みを伴わないことが多いため、「単なる疲れ目だろう」と軽視してしまいがちです。しかし、このような変化を感じたら、すぐに眼科を受診することが重要です。

特に強度近視の方や、家族に網膜剥離の既往歴がある方は、より注意深く自分の視覚の変化に気を配る必要があります。

網膜剥離の初期症状〜リスク要因と原因

網膜剥離は誰にでも起こり得ますが、特にリスクが高い方がいます。

強度近視

最も代表的なリスク要因です。近視が強い方は、眼球が前後に伸びて網膜が薄くなるため、網膜剥離のリスクが通常の13倍にもなるという調査結果もあります。

加齢

こちらも重要なリスク要因です。年齢を重ねると、眼の中の「硝子体」というゼリー状の組織が液状化し、網膜から剥がれていく「後部硝子体剥離」が起こります。この過程で網膜が引っ張られ、裂孔ができることがあるのです。

近視が強くない方では、通常50歳以降に後部硝子体剥離が増えますが、強度近視の方は30代、40代という比較的若い年齢でも起こりやすくなります。

その他のリスク要因

網膜剥離の原因となり得る要素は他にもあります。

- 眼の外傷:スポーツや事故などで目や頭部に強い衝撃を受けると、網膜剥離を引き起こすことがあります

- 眼の手術歴:白内障手術などの眼内手術を受けた方は、リスクが若干高まります

- 家族歴:家族に網膜剥離を経験した人がいる場合、リスクが高くなる可能性があります

- 糖尿病網膜症:糖尿病による網膜の血管障害が進行すると、牽引性網膜剥離を引き起こすことがあります

- アトピー性皮膚炎:目の周りを強くこすることで、網膜剥離のリスクが高まることがあります

これらのリスク要因に該当する方は、定期的な眼科検診を受けることをお勧めします。特に強度近視の方は、症状がなくても年に一度は眼底検査を受けることが望ましいでしょう。

関連記事

網膜剥離の初期症状を放置するとどうなるか

網膜剥離は進行性の疾患です。初期症状を見逃して放置すると、網膜の剥離範囲が徐々に広がっていきます。特に上方から始まる網膜剥離は、重力の影響で下方へと急速に進行することがあります。

網膜が剥がれた部分は機能を失い、その部分に対応する視野が見えなくなります。さらに進行すると、網膜の中心である「黄斑部」にまで剥離が及ぶ可能性があります。

黄斑部は視力を担う最も重要な部分です。ここが剥がれると急激に視力が低下し、適切な治療を受けても視力の回復が難しくなることがあります。最悪の場合、完全な失明に至ることもあるのです。

どれくらいの期間で失明するのかは、剥離の進行速度によって異なります。加齢による網膜剥離は比較的進行が早い傾向がありますが、若年性の網膜剥離は進行が遅いことが多いです。

早期発見・早期治療の重要性

網膜剥離の治療成績は、発見の早さに大きく左右されます。

黄斑部が剥がれる前

黄斑部が剥がれる前に治療を開始できれば、良好な視力を保てる可能性が高まります。

黄斑部が剥がれてから

黄斑部が剥がれてからの時間も重要です。黄斑剥離から24時間以内に手術を行えば、視力回復の可能性は比較的高いとされています。しかし、1週間以上経過すると、視力の回復が難しくなることが多いのです。

そのため、網膜剥離を疑う症状が現れたら、「様子を見よう」と考えるのではなく、すぐに眼科を受診することが極めて重要です。休日や夜間であっても、救急対応している眼科を探して受診することをお勧めします。

網膜剥離の検査と診断方法

網膜剥離が疑われる場合、眼科では以下のような検査を行います。

- 視力検査:基本的な視力の評価を行います

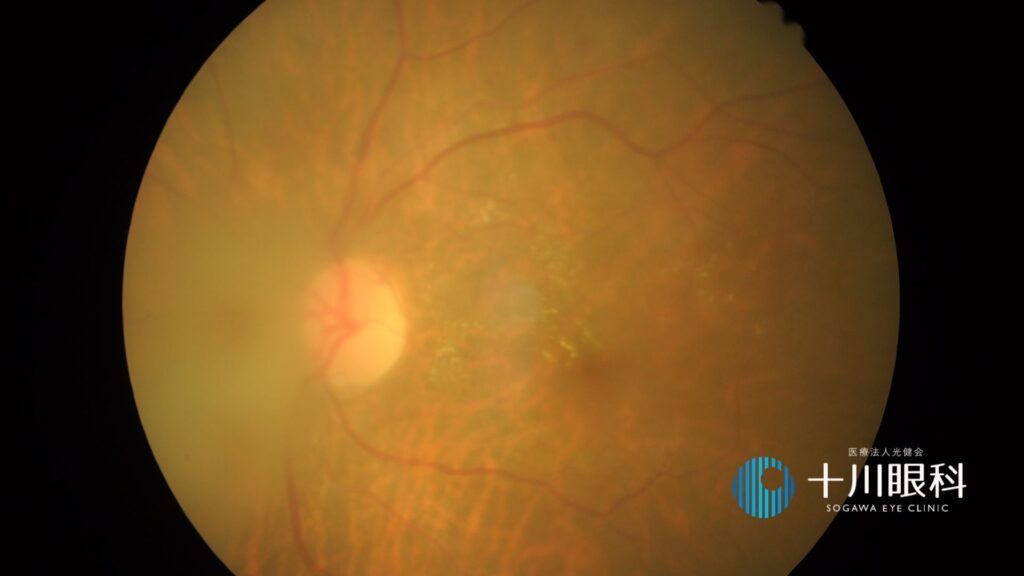

- 眼底検査:散瞳薬で瞳孔を広げ、特殊な機器を使って網膜の状態を詳しく観察します

- 細隙灯顕微鏡検査:眼の前部から後部までを詳細に観察します

- 光干渉断層計(OCT):網膜の断層画像を非侵襲的に撮影し、剥離の状態を詳細に評価します

- 超音波検査:硝子体出血などで眼底が見えにくい場合に行います

これらの検査により、網膜剥離の有無、範囲、原因となる裂孔の位置などを確認します。検査自体は痛みを伴わず、短時間で終わることが多いです。

ただし、散瞳薬を使用すると、数時間にわたって近くのものが見えにくくなるため、検査後の車の運転は避けるべきです。できれば家族や知人に付き添ってもらうことをお勧めします。

自分でできるセルフチェック

定期的に自分の視野や視力をチェックすることで、網膜剥離の早期発見につながることがあります。特に高リスクの方は、以下のようなセルフチェックを習慣にするとよいでしょう。

- アムスラーグリッド:碁盤の目のような格子模様を見て、直線が歪んで見えないか確認します

- 片目ずつの視野確認:片方の目を隠して、視野の欠けや暗点がないか確認します

- 飛蚊症の変化に注意:普段から飛蚊症がある方は、その数や大きさの変化に注意します

これらのセルフチェックで異常を感じたら、すぐに眼科を受診しましょう。「気のせいだろう」と思って放置することが、最も危険な選択です。

網膜剥離の治療法と手術

網膜剥離の治療は、基本的に手術が必要です。ただし、まだ剥離が起きておらず、網膜に裂孔だけがある初期段階であれば、レーザー治療で対応できることもあります。

網膜光凝固術

裂孔の周囲にレーザーを照射して網膜を下の組織と接着させます。これにより、裂孔から液体が入り込むのを防ぎ、網膜剥離の発生を予防します。

網膜剥離が起きている場合

- 硝子体手術:眼球内に細い器具を挿入し、網膜を引っ張っている硝子体を取り除き、裂孔を塞ぎます。その後、眼内にガスを注入して網膜を押し付け、再接着を促します。

- 強膜バックリング術(強膜内陥術):眼球の外側から強膜にシリコンのバンドやスポンジを縫い付けて眼球を内側に押し込み、網膜と下の組織を接触させます。同時に冷凍凝固で裂孔を塞ぎます。

どちらの手術方法を選択するかは、網膜剥離の状態や患者さんの年齢、他の眼疾患の有無などを考慮して決定されます。

網膜剥離の手術後の経過と注意点

網膜剥離の手術後は、網膜が再接着するまでの間、特定の体位を保つよう指示されることがあります。特に硝子体手術でガスを注入した場合は、ガスが裂孔を押さえるように頭の向きや姿勢を維持する必要があります。

また、手術後は一定期間、重い物を持ち上げる、激しい運動をするなどの活動を制限されることがあります。医師の指示に従って、安静を保つことが大切です。

手術の成功率は比較的高く、90%以上と言われています。ただし、視力の回復度合いは、剥離の範囲や黄斑部の状態、発見から手術までの時間によって異なります。

網膜剥離の予防と日常生活での注意点

網膜剥離を完全に予防することは難しいですが、リスクを減らすための対策はあります。

- 定期的な眼科検診:特に高リスクの方は、年に1回以上の眼底検査を受けましょう

- 目の保護:スポーツや危険を伴う作業時には、保護メガネを着用しましょう

- 急激な眼圧上昇を避ける:重いものを持ち上げる際は、息を止めずに行いましょう

- 目をこすりすぎない:特にアトピー性皮膚炎の方は注意が必要です

- 症状に注意する:飛蚊症や光視症の変化に敏感になりましょう

また、網膜裂孔が見つかった場合は、医師の指示に従ってレーザー治療を受けることで、網膜剥離への進行を防ぐことができます。

網膜剥離に感するよくある質問

Q1: 網膜剥離は痛みを伴いますか?

A: 網膜剥離自体は通常痛みを伴いません。そのため、視覚の変化に注意することが早期発見のカギとなります。

Q2: 網膜剥離の手術は日帰りですか?

A: 症例によりますが、当院では多くの網膜硝子体手術を日帰りで行っております。

Q3: 手術後、視力は元に戻りますか?

A: 早期に発見・治療できれば、視力が回復する可能性は高いです。ただし、黄斑部が長期間剥離していた場合は、完全な回復が難しいこともあります。

Q4: 片目が網膜剥離になると、もう片方の目もなりやすいですか?

A: 統計的には、一方の目が網膜剥離になった方は、もう一方の目も発症するリスクが高まります。両眼の定期検査が重要です。

Q5: コンタクトレンズの使用は網膜剥離のリスクを高めますか?

A: コンタクトレンズ自体は網膜剥離の直接的な原因にはなりません。ただし、強度近視の方は網膜剥離のリスクが高いため、定期的な眼科検診が重要です。

まとめ:網膜剥離は早期発見が視力を守る鍵

網膜剥離は、早期発見・早期治療が何よりも重要な疾患です。特に飛蚊症や光視症といった初期症状に注意し、視界の変化を感じたらすぐに眼科を受診しましょう。

強度近視の方や、家族に網膜剥離の既往歴がある方は、症状がなくても定期的な眼底検査を受けることをお勧めします。

当院では最新の設備を整え、網膜剥離を含む様々な眼疾患に対応しています。少しでも気になる症状があれば、お気軽にご相談ください。詳しい情報や受診のご予約は、十川眼科までお問い合わせください。